Auktion: 570 / Evening Sale am 06.06.2025 in München  Lot 124001248

Lot 124001248

Lot 124001248

Lot 124001248

124001248

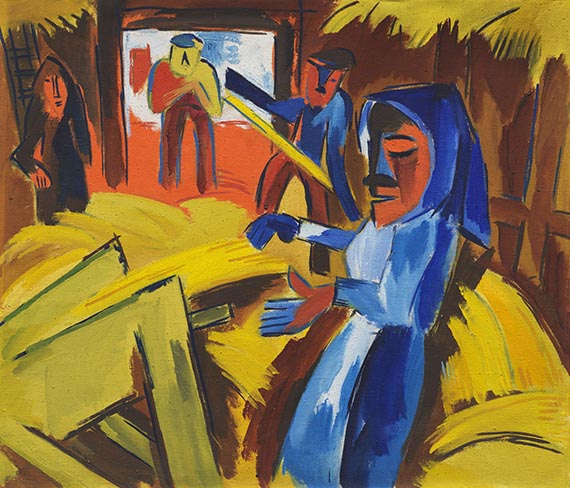

Karl Schmidt-Rottluff

Scheune (Jershöft), 1921.

Öl auf Leinwand

Schätzpreis: € 300.000 - 400.000

Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.

Scheune (Jershöft). 1921.

Öl auf Leinwand.

Rechts mittig signiert. Verso mit der Werknummer "21i4" bezeichnet. 97,5 x 112 cm (38,3 x 44 in).

Die Leinwand verso mit einer vom Künstler übermalten Darstellung in Öl. [CH].

• Expressionistische Malerei par excellence: Die leuchtende Farbigkeit und kantige, mutige Formen sowie starke Konturen vereint Schmidt-Rottluff zu einer spannungsvollen Komposition.

• Ab 1920 wird Jershöft an der Ostsee für den Künstler zur Inspirationsquelle und wichtigem kreativem Rückzugsort.

• Gemälde des Künstlers in dieser herausragenden Qualität und Farbigkeit sind auf dem Auktionsmarkt von größter Seltenheit.

• Vielschichtige, internationale Provenienzgeschichte und seit nahezu 65 Jahren Teil der herausragenden Sammlung Berthold und Else Beitz, Essen.

Das Werk ist im Archiv der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung, Berlin, dokumentiert.

PROVENIENZ: Sammlung Ferdinand Möller, Berlin (spätestens 1928 direkt vom Künstler erworben, auf d. Keilrahmen m. d. teils handschriftl. bezeichneten Galerieetikett).

Detroit Institute of Arts, Detroit/Michigan (im März 1938 als Leihgabe aus dem Eigentum des Vorgenannten in Verwahrung genommen, im Dezember 1940 Beschlagnahme als "Feindvermögen" durch den amerikanischen Staat).

US-amerikanisches Staatseigentum (1950-1957, Eigentumsübernahme der o. g. Beschlagnahme am 30.10.1950 durch "Vesting Order 15411" des Office of Alien Property beim Department of Justice).

Maria Möller-Garny, Köln (1957 durch "Rückkauf" vom amerikanischen Staat, bis 1961: Stuttgarter Kunstkabinett).

Sammlung Berthold und Else Beitz, Essen (1961 durch Vermittlung der Galerie Grosshennig, Düsseldorf, von Vorgenannter erworben).

Seitdem in Familienbesitz.

AUSSTELLUNG: Wohl: A collection of modern German art, New York, Anderson Galleries, 1.10.-20.10.1923, Kat.-Nr. 230.

50 ausgewählte Werke heutiger Kunst. Ausstellung im Reckendorfhaus, Hedemannstrasse 24, Berlin (Verlagshaus des "Kunstblattes"), November 1928 (o. Katalog).

Wanderausstellung Schmidt-Rottluff, Galerie Möller Berlin, Museum Königsberg, Museum Danzig, November 1928-März 1929 (o. Katalog).

Frauen in Not, Ausstellung der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH), Haus der Juryfreien, Berlin, 9.10.-1.11.1931, Kat.-Nr. 322 (Landarbeiterin).

Pommersches Landesmuseum, Greifswald (Dauerleihgabe, 2015-2024).

Zwei Männer - ein Meer. Pechstein und Schmidt-Rottluff an der Ostsee, Pommersches Landesmuseum, Greifswald, 29.3.-28.6.2015, Kat.-Nr. 10 (m. Abb.).

LITERATUR: Will Grohmann, Karl Schmidt-Rottluff, Stuttgart 1956, S. 266 (m. SW-Abb.) u. S. 292.

- -

Paul Westheim (Hrsg.), 50 ausgewählte Werke heutiger Kunst. Ausstellung im Reckendorfhaus, Hedemannstrasse 24, in: Das Kunstblatt, Jg. 13, H. 1, Januar 1929, S. S. 365.

Stuttgarter Kunstkabinett, Stuttgart, 36. Auktion, 1961, Los 462 (m. Farbabb., Tafel 109).

Eberhard Roters, Galerie Ferdinand Möller. Die Geschichte einer Galerie für Moderne Kunst in Deutschland 1917-1956, Berlin 1984, S. 156 u. 227.

Gisela Schirmer, Käthe Kollwitz und die Kunst ihrer Zeit. Positionen zur Geburtenpolitik, Weimar 1998 (m. Abb., Nr. 277: Blick in die Ausst. "Frauen in Not")

ARCHIVALIEN: (in Auswahl):

Karteikarte Kunstbestand Galerie Ferdinand Möller ("Scheune, Öl auf Leinwand" von Karl Schmidt-Rottluff), Berlin, Berlinische Galerie, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-KK3,74 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/226939/).

Anmeldungsunterlagen verschiedener Künstler:innen für die Ausstellung "Modern German Art“ (1.-20.10.1923) in den Anderson Galleries in New York City (USA), Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-D I,86 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/281905/).

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und den Kunstsammlungen der Freien Stadt Danzig, Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-C, II 1, 587f. (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/211952/).

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Wilhelm Reinhold Valentiner, Direktor des Detroit Institute of Arts, Detroit (USA), Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-C, II 1,115 (u.a.) (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/211478/).

Zollrechnung und Zollerklärung zur Einfuhr von 18 Ölgemälden der Galerie Ferdinand Möller an das Detroit Institut of Arts, 1938, Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-66-M66,18-23 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/248308/).

Department of Justice, Office of Alien Property, Washington D.C. und andere: Kaufvertrag zwischen dem Amt für ausländisches Eigentum des US-amerik. Justizministerium mit Maria Möller-Garny bezüglich des Rückerwerbs von 19 eingelagerten Gemälden beim Detroit Institute of Arts, Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-68-M68,88-89 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/248263/).

Nachlass Heise, Kreismuseum Schönebeck, Blick in die Ausstellung "Frauen in Not" mit Werken von Katharina Heise, an der Wand Schmidt-Rottluffs Gemälde "Frau am Meer" und "Scheune".

Öl auf Leinwand.

Rechts mittig signiert. Verso mit der Werknummer "21i4" bezeichnet. 97,5 x 112 cm (38,3 x 44 in).

Die Leinwand verso mit einer vom Künstler übermalten Darstellung in Öl. [CH].

• Expressionistische Malerei par excellence: Die leuchtende Farbigkeit und kantige, mutige Formen sowie starke Konturen vereint Schmidt-Rottluff zu einer spannungsvollen Komposition.

• Ab 1920 wird Jershöft an der Ostsee für den Künstler zur Inspirationsquelle und wichtigem kreativem Rückzugsort.

• Gemälde des Künstlers in dieser herausragenden Qualität und Farbigkeit sind auf dem Auktionsmarkt von größter Seltenheit.

• Vielschichtige, internationale Provenienzgeschichte und seit nahezu 65 Jahren Teil der herausragenden Sammlung Berthold und Else Beitz, Essen.

Das Werk ist im Archiv der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung, Berlin, dokumentiert.

PROVENIENZ: Sammlung Ferdinand Möller, Berlin (spätestens 1928 direkt vom Künstler erworben, auf d. Keilrahmen m. d. teils handschriftl. bezeichneten Galerieetikett).

Detroit Institute of Arts, Detroit/Michigan (im März 1938 als Leihgabe aus dem Eigentum des Vorgenannten in Verwahrung genommen, im Dezember 1940 Beschlagnahme als "Feindvermögen" durch den amerikanischen Staat).

US-amerikanisches Staatseigentum (1950-1957, Eigentumsübernahme der o. g. Beschlagnahme am 30.10.1950 durch "Vesting Order 15411" des Office of Alien Property beim Department of Justice).

Maria Möller-Garny, Köln (1957 durch "Rückkauf" vom amerikanischen Staat, bis 1961: Stuttgarter Kunstkabinett).

Sammlung Berthold und Else Beitz, Essen (1961 durch Vermittlung der Galerie Grosshennig, Düsseldorf, von Vorgenannter erworben).

Seitdem in Familienbesitz.

AUSSTELLUNG: Wohl: A collection of modern German art, New York, Anderson Galleries, 1.10.-20.10.1923, Kat.-Nr. 230.

50 ausgewählte Werke heutiger Kunst. Ausstellung im Reckendorfhaus, Hedemannstrasse 24, Berlin (Verlagshaus des "Kunstblattes"), November 1928 (o. Katalog).

Wanderausstellung Schmidt-Rottluff, Galerie Möller Berlin, Museum Königsberg, Museum Danzig, November 1928-März 1929 (o. Katalog).

Frauen in Not, Ausstellung der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH), Haus der Juryfreien, Berlin, 9.10.-1.11.1931, Kat.-Nr. 322 (Landarbeiterin).

Pommersches Landesmuseum, Greifswald (Dauerleihgabe, 2015-2024).

Zwei Männer - ein Meer. Pechstein und Schmidt-Rottluff an der Ostsee, Pommersches Landesmuseum, Greifswald, 29.3.-28.6.2015, Kat.-Nr. 10 (m. Abb.).

LITERATUR: Will Grohmann, Karl Schmidt-Rottluff, Stuttgart 1956, S. 266 (m. SW-Abb.) u. S. 292.

- -

Paul Westheim (Hrsg.), 50 ausgewählte Werke heutiger Kunst. Ausstellung im Reckendorfhaus, Hedemannstrasse 24, in: Das Kunstblatt, Jg. 13, H. 1, Januar 1929, S. S. 365.

Stuttgarter Kunstkabinett, Stuttgart, 36. Auktion, 1961, Los 462 (m. Farbabb., Tafel 109).

Eberhard Roters, Galerie Ferdinand Möller. Die Geschichte einer Galerie für Moderne Kunst in Deutschland 1917-1956, Berlin 1984, S. 156 u. 227.

Gisela Schirmer, Käthe Kollwitz und die Kunst ihrer Zeit. Positionen zur Geburtenpolitik, Weimar 1998 (m. Abb., Nr. 277: Blick in die Ausst. "Frauen in Not")

ARCHIVALIEN: (in Auswahl):

Karteikarte Kunstbestand Galerie Ferdinand Möller ("Scheune, Öl auf Leinwand" von Karl Schmidt-Rottluff), Berlin, Berlinische Galerie, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-KK3,74 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/226939/).

Anmeldungsunterlagen verschiedener Künstler:innen für die Ausstellung "Modern German Art“ (1.-20.10.1923) in den Anderson Galleries in New York City (USA), Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-D I,86 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/281905/).

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und den Kunstsammlungen der Freien Stadt Danzig, Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-C, II 1, 587f. (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/211952/).

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Wilhelm Reinhold Valentiner, Direktor des Detroit Institute of Arts, Detroit (USA), Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-GFM-C, II 1,115 (u.a.) (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/211478/).

Zollrechnung und Zollerklärung zur Einfuhr von 18 Ölgemälden der Galerie Ferdinand Möller an das Detroit Institut of Arts, 1938, Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-66-M66,18-23 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/248308/).

Department of Justice, Office of Alien Property, Washington D.C. und andere: Kaufvertrag zwischen dem Amt für ausländisches Eigentum des US-amerik. Justizministerium mit Maria Möller-Garny bezüglich des Rückerwerbs von 19 eingelagerten Gemälden beim Detroit Institute of Arts, Berlinische Galerie Berlin, Nachlass Ferdinand Möller, BG-KA-N/F.Möller-68-M68,88-89 (https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/de/collection/item/248263/).

Nachlass Heise, Kreismuseum Schönebeck, Blick in die Ausstellung "Frauen in Not" mit Werken von Katharina Heise, an der Wand Schmidt-Rottluffs Gemälde "Frau am Meer" und "Scheune".

Künstlerischer und persönlicher Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg

Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erweisen sich für Karl Schmidt-Rottluff als eine besonders fruchtbare, ereignis- und erfolgreiche Zeit. Die erste große Einzelausstellung nach dem Krieg zeigt 1919 die Galerie Ferdinand Möller in Berlin und in der darauffolgenden Zeit nimmt die Zahl der Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen stark zu. In der Kunstzeitschrift "Genius" erscheint ein enthusiastischer Aufsatz von Ernst Gosebruch, dem damaligen Direktor des Kunstmuseums Essen. 1920 erscheint zudem eine erste Monografie über Karl Schmidt-Rottluff von Wilhelm R. Valentiner. Zahlreiche Museen erwerben die Werke des Künstlers, in denen nun, nach den so entbehrungsreichen Kriegsjahren, sein enormer künstlerischer Schaffensdrang, aber auch eine reife und besonders kraftvolle Expressivität zum Ausdruck kommt. Schmidt-Rottluff zählt nun zu den bedeutendsten in Deutschland lebenden Künstlern.

In den Kriegsjahren war das künstlerische Arbeiten nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Bereits im Mai 1915 wird Schmidt-Rottluff zum Kriegsdienst einberufen, bis 1918 ist er in Russland und Litauen stationiert. Zunächst wird er als Soldat zur Errichtung von Posten, Schützengräben und Stacheldrahtbefestigungen eingesetzt, Ende 1916 ist er durch das Engagement des Schriftstellers Richard Dehmel fortan im Buchprüfungsamt der Presseabteilung tätig. Der Malerei kann sich der Künstler in diesen Jahren nicht widmen, jedoch entstehen einige Holzschnitte und Holzskulpturen, von denen dann aber im Zweiten Weltkrieg leider sehr viele zerstört werden.

Im Frühjahr nach seiner Rückkehr heiratet Schmidt-Rottluff die ebenfalls aus Chemnitz stammende Fotografin Emy Frisch, die er bereits einige Jahre zuvor kennen gelernt hatte. Er knüpft neue Kontakte zu den Bildhauern Georg Kolbe, Richard Scheibe und Emy Roeder sowie zu dem Architekten Walter Gropius. Mühevoll versucht sich der Künstler von dem Erlebten zu lösen: "Ich bin ja mit diesem Sommer, der mit seiner lastenden Melancholie jenen allzu empfänglichen Boden fand, sehr wenig zufrieden. Die ganze Qual der Kriegsjahre wirkte so sehr nach, dass ich mich noch gar nicht davon befreien konnte und mich dabei gegen die Arbeit sehr schwach fühlte. Etwas Vertrauen zur Farbe habe ich wiedergewonnen – das mag auch alles sein", schreibt Schmidt-Rottluff 1919 an seinen Freund und Sammler, den Kunsthistoriker Wilhelm Niemeyer. (Zit. nach: Gerhard Wietek, Schmidt-Rottluff in Hamburg und Schleswig-Holstein, Neumünster 1984, S. 62)

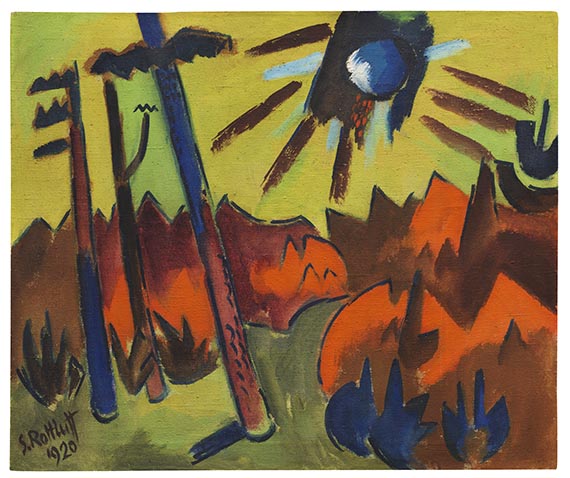

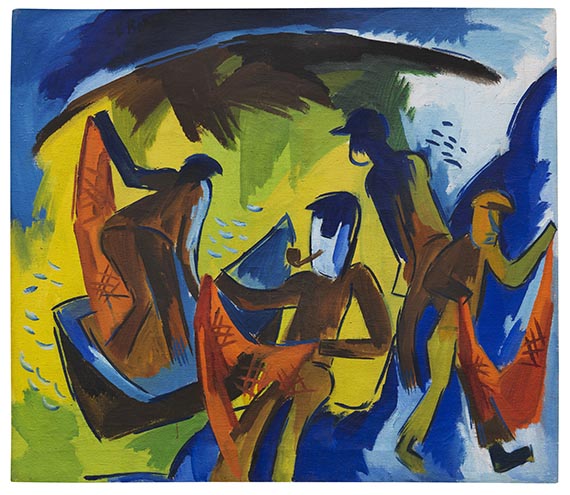

Ostsee-Paradies Jershöft: Rückzugsort und Quelle der Inspiration

In dem Verarbeitungsprozess der Kriegserlebnisse sehnt sich der Künstler nach Ruhe, Abgeschiedenheit und intensiver Naturbegegnung. 1920 entdeckt er das Fischerdorf Jershöft [heute: Jarosławiec] an der Ostsee im damaligen Hinterpommern, nur wenige Reisestunden mit der Bahn von Berlin entfernt. Bis einschließlich 1931 bleibt Jershöft das Sommerdomizil des Künstlers und seiner Familie. Regelmäßig verbringen sie nun die Sommermonate zwischen Mai und September in dem abgeschiedenen Dorf an der Küste, das sich nun nicht nur als Ruhepol und Sehnsuchtsort, sondern auch als Quelle größter Inspiration erweist.

Hier lernt der Künstler die Landschaft und das einfache Leben fernab der Großstadt schätzen, beobachtet die Jershöfter bei ihren alltäglichen, meist körperlich schweren Arbeiten in ungewohnt ländlicher Umgebung, und verarbeitet diese Fülle an Eindrücken und Erlebnissen schließlich zu ausdrucksstarken Bildideen, ganz ohne sozialkritische Untertöne. In diesen Schaffensjahren gehören die Darstellungen von Arbeitenden, von Fischern, Bauern und Handwerkern neben den Landschaftsdarstellungen zu den wichtigsten Bildthemen seines Œuvres der 1920er Jahre.

Die Erfahrungen, die Schmidt-Rottluff mit seinen gegen Ende des Krieges entstandenen expressiven Holzschnitten sammelt, finden sich nun auch in seiner Malerei wieder: Vereinfachte, nahezu geometrisch abstrahierte Formen und großzügige Flächen bestimmen den Charakter der Komposition, starke Hell-Dunkel- und Kalt-Warm-Kontraste erinnern subtil an das Schwarz-Weiß der Holzschnitte, erhalten jedoch durch die Strahlkraft der Farben eine weitere Dimension.

Expressive Dichte im Farbenrausch

Auch das hier angebotene Werk "Scheune" entstammt dieser wichtigen Schaffenszeit. Es entsteht während Schmidt-Rottluffs zweitem Aufenthalt in Jershöft 1921 und bezeugt seine enorme künstlerische Entwicklung sowie den während der Kriegsjahre angestauten Schaffensdrang, der sich nun mit großer Energie in einer ausdrucksstarken, farbgewaltigen und dynamisch-expressiven Komposition Bahn bricht.

Die nicht als Individuen ausformulierten, sondern schematisierten, stark vereinfachten Figuren sind im Kreis angeordnet, zeigen ein für dieses Leben notwendiges gemeinschaftliches Miteinander und werden bis auf die rechts in kühlem Blau gehaltene weibliche Figur frontal gezeigt. Maler und Betrachter befinden sich hier im Inneren der Scheune, im hinteren Winkel des Gebäudes, von den arbeitenden Figuren am Eingang durch eine Barriere, einen großen Haufen Heu, getrennt. Schmidt-Rottluff zeigt sich zwar inmitten des Geschehens an der Seite der Arbeiter, bleibt jedoch trotz seiner Faszination und seines Interesses objektiver Beobachter.

Wie auch bei den anderen Arbeiterbildern des Künstlers ist die im Bild verrichtete Tätigkeit trotz des eindeutigen Motivs nicht das eigentliche Thema der Darstellung. Stattdessen sind es formale Aspekte, die Schmidt-Rottluff hier eindrucksvoll auslotet und zum zentralen Bildinhalt erhebt.

Die einst so deutlichen dunklen Konturen werden nun aufgebrochen, zum Teil ganz ausgespart oder bleiben nur noch als kürzere konturierende Linien zurück, sodass die skulptural wirkenden Figuren zum Teil mit ihrer Umgebung verschmelzen können. Die ruhigen, stimmungsvollen und harmonischen Kompositionen der Vorkriegsjahre mit ihrem ausdrucksbetonten Flächenstil weichen einer ebenfalls auf die farbige Fläche angelegten "Zonenmalerei", in der nun eine Fülle von Emotionen und Dynamik steckt. (Will Grohmann, Karl Schmidt-Rottluff, Stuttgart 1956, S. 106)

Im Zentrum steht nun insbesondere die Farbe: Sie entwickelt ein großartiges, leuchtendes Eigenleben. Mutig setzt Schmidt-Rottluff strahlendes, tiefes Blau neben kontrastreiches, sattes Sonnengelb und wärmendes Rotbraun neben leuchtendes, fast knalliges Orangerot. Gegenständliches wird so mit zum Teil breiten, sichtbaren Pinselhieben in Farbe aufgelöst, Formen greifen ineinander und mutieren zu einer farbigen Flächenmalerei mit kantigen Umrissen und einer enormen expressiven Dichte. [CH]

Zur Provenienz

Das rurale Motiv der Scheune darf nicht täuschen: Nur selten begegnet man Kunstwerken mit einer so vielschichtigen, internationalen Historie.

Das Gemälde zählt mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu denjenigen Werken, die der Künstler 1923 den New Yorker Anderson Galleries als Leihgabe für eine Ausstellung deutscher Kunst zur Verfügung stellt. Wilhelm R. Valentiner jubelt im Vorwort des Kataloges: "Schmidt-Rottluff appears as the most individual and powerful personality in Germany. In the surety of his artistic advance, he is reminiscent of Van Gogh, without being influenced by him; but he goes much further than Van Gogh. [...] He aspires to the strongest simplification of form and expresses his emotion in a condensed way, with powerful lines and vast surfaces of color. He knows how to render the subconscious life of nature and humanity with almost uncanny power." ("Schmidt-Rottluff erscheint als die individuellste und stärkste Persönlichkeit in Deutschland. In der Bestimmtheit seiner künstlerischen Haltung erinnert er an Van Gogh, ohne von diesem beeinflusst zu sein; aber er geht viel weiter als Van Gogh. [...] Er strebt nach der größten Vereinfachung der Form und drückt seine Emotionen in einer verdichteten Weise aus, mit kraftvollen Linien und großen Farbflächen. Er versteht es, das unbewusste Leben der Natur und des Menschen mit fast unheimlicher Kraft darzustellen.")

Wohl schon kurz danach, sicher aber vor 1928, erwirbt der Kunsthändler Ferdinand Möller das Gemälde. Möller, seines Zeichens Buchhändler, beginnt seine sagenhaft erfolgreiche Karriere 1912 in der berühmten Dresdner Galerie Arnold; der damalige Inhaber Ludwig Gutbier zeigt 1910 jene epochale Ausstellung der "Brücke"-Künstler. 1913 gründet Möller eine Filiale der Galerie Arnold in Breslau, um sich dann im Oktober 1918 in Berlin, Potsdamer Straße, selbständig niederzulassen. Seine Künstler sind Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff und andere. Das Werk "Scheune“ verbleibt wie viele andere Gemälde der "Brücke" als Eigentum in der Galerie. Und Möller schickt es auf weitere wichtige Ausstellungen: In der Besprechung zur Schau "50 ausgewählte Werke heutiger Kunst" im "Kunstblatt" nennt Paul Westheim das Bild "eine Konzeption von außerordentlicher Eindringlichkeit". Es folgt eine Wanderausstellung, die das Gemälde von Berlin über Königsberg bis nach Danzig führt. Zurück in Berlin dann ist das Gemälde 1931 in der programmatischen Schau "Frauen in Not" zu sehen – als Verkörperung der ausgebeuteten Landarbeiterin.

Jedoch sollte sich das Blatt für die Moderne bald wenden. Im Juli 1937 wird die Feme-Ausstellung "Entartete Kunst“ eröffnet; die in den Museen beschlagnahmten Kunstwerke werden von Hitler am 1. Mai 1938 schlussendlich gesetzlich enteignet. Als Reaktion darauf lässt Möller 19 Werke, darunter auch unser Bild, als Leihgabe nach Detroit zu seinem Freund Wilhelm R. Valentiner verschiffen. Der deutsch-amerikanische Kunsthistoriker ist seit 1924 Direktor des Detroit Art Institute und veröffentlicht bereits 1920 die erste Monografie zu Karl Schmidt-Rottluff. Durch "Vesting Order“ des Department of Justice, Office of Alien Property vom 30. Oktober 1950 wird das Möller'sche Konvolut sodann als "Feindvermögen“ beschlagnahmt und als Eigentum der USA-Regierung übernommen. Nach langem und zähem Verhandeln – Ferdinand Möller ist im Januar 1956 verstorben – treffen im Januar 1958 schließlich 17 der ehedem als Leihgaben übersandten Gemälde in Köln ein, wo der Sitz der Galerie seit 1951 ist. Zwei Gemälde, von Wassily Kandinsky "Bild mit weißer Form“ von 1913 und von Lyonel Feininger "Grüne Brücke“ von 1916, schenkt die Familie als Kompensation an das Detroit Art Institute und an das North Carolina Museum of Arts in Raleigh.

"Scheune" gibt Maria Möller-Garny 1961 an das Stuttgarter Kunstkabinett. In der Folge gelangt das Gemälde, vermittelt durch Wilhelm Grosshennig, in die bedeutende Sammlung Berthold und Else Beitz in Essen. [MvL/AT]

Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erweisen sich für Karl Schmidt-Rottluff als eine besonders fruchtbare, ereignis- und erfolgreiche Zeit. Die erste große Einzelausstellung nach dem Krieg zeigt 1919 die Galerie Ferdinand Möller in Berlin und in der darauffolgenden Zeit nimmt die Zahl der Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen stark zu. In der Kunstzeitschrift "Genius" erscheint ein enthusiastischer Aufsatz von Ernst Gosebruch, dem damaligen Direktor des Kunstmuseums Essen. 1920 erscheint zudem eine erste Monografie über Karl Schmidt-Rottluff von Wilhelm R. Valentiner. Zahlreiche Museen erwerben die Werke des Künstlers, in denen nun, nach den so entbehrungsreichen Kriegsjahren, sein enormer künstlerischer Schaffensdrang, aber auch eine reife und besonders kraftvolle Expressivität zum Ausdruck kommt. Schmidt-Rottluff zählt nun zu den bedeutendsten in Deutschland lebenden Künstlern.

In den Kriegsjahren war das künstlerische Arbeiten nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Bereits im Mai 1915 wird Schmidt-Rottluff zum Kriegsdienst einberufen, bis 1918 ist er in Russland und Litauen stationiert. Zunächst wird er als Soldat zur Errichtung von Posten, Schützengräben und Stacheldrahtbefestigungen eingesetzt, Ende 1916 ist er durch das Engagement des Schriftstellers Richard Dehmel fortan im Buchprüfungsamt der Presseabteilung tätig. Der Malerei kann sich der Künstler in diesen Jahren nicht widmen, jedoch entstehen einige Holzschnitte und Holzskulpturen, von denen dann aber im Zweiten Weltkrieg leider sehr viele zerstört werden.

Im Frühjahr nach seiner Rückkehr heiratet Schmidt-Rottluff die ebenfalls aus Chemnitz stammende Fotografin Emy Frisch, die er bereits einige Jahre zuvor kennen gelernt hatte. Er knüpft neue Kontakte zu den Bildhauern Georg Kolbe, Richard Scheibe und Emy Roeder sowie zu dem Architekten Walter Gropius. Mühevoll versucht sich der Künstler von dem Erlebten zu lösen: "Ich bin ja mit diesem Sommer, der mit seiner lastenden Melancholie jenen allzu empfänglichen Boden fand, sehr wenig zufrieden. Die ganze Qual der Kriegsjahre wirkte so sehr nach, dass ich mich noch gar nicht davon befreien konnte und mich dabei gegen die Arbeit sehr schwach fühlte. Etwas Vertrauen zur Farbe habe ich wiedergewonnen – das mag auch alles sein", schreibt Schmidt-Rottluff 1919 an seinen Freund und Sammler, den Kunsthistoriker Wilhelm Niemeyer. (Zit. nach: Gerhard Wietek, Schmidt-Rottluff in Hamburg und Schleswig-Holstein, Neumünster 1984, S. 62)

Ostsee-Paradies Jershöft: Rückzugsort und Quelle der Inspiration

In dem Verarbeitungsprozess der Kriegserlebnisse sehnt sich der Künstler nach Ruhe, Abgeschiedenheit und intensiver Naturbegegnung. 1920 entdeckt er das Fischerdorf Jershöft [heute: Jarosławiec] an der Ostsee im damaligen Hinterpommern, nur wenige Reisestunden mit der Bahn von Berlin entfernt. Bis einschließlich 1931 bleibt Jershöft das Sommerdomizil des Künstlers und seiner Familie. Regelmäßig verbringen sie nun die Sommermonate zwischen Mai und September in dem abgeschiedenen Dorf an der Küste, das sich nun nicht nur als Ruhepol und Sehnsuchtsort, sondern auch als Quelle größter Inspiration erweist.

Hier lernt der Künstler die Landschaft und das einfache Leben fernab der Großstadt schätzen, beobachtet die Jershöfter bei ihren alltäglichen, meist körperlich schweren Arbeiten in ungewohnt ländlicher Umgebung, und verarbeitet diese Fülle an Eindrücken und Erlebnissen schließlich zu ausdrucksstarken Bildideen, ganz ohne sozialkritische Untertöne. In diesen Schaffensjahren gehören die Darstellungen von Arbeitenden, von Fischern, Bauern und Handwerkern neben den Landschaftsdarstellungen zu den wichtigsten Bildthemen seines Œuvres der 1920er Jahre.

Die Erfahrungen, die Schmidt-Rottluff mit seinen gegen Ende des Krieges entstandenen expressiven Holzschnitten sammelt, finden sich nun auch in seiner Malerei wieder: Vereinfachte, nahezu geometrisch abstrahierte Formen und großzügige Flächen bestimmen den Charakter der Komposition, starke Hell-Dunkel- und Kalt-Warm-Kontraste erinnern subtil an das Schwarz-Weiß der Holzschnitte, erhalten jedoch durch die Strahlkraft der Farben eine weitere Dimension.

Expressive Dichte im Farbenrausch

Auch das hier angebotene Werk "Scheune" entstammt dieser wichtigen Schaffenszeit. Es entsteht während Schmidt-Rottluffs zweitem Aufenthalt in Jershöft 1921 und bezeugt seine enorme künstlerische Entwicklung sowie den während der Kriegsjahre angestauten Schaffensdrang, der sich nun mit großer Energie in einer ausdrucksstarken, farbgewaltigen und dynamisch-expressiven Komposition Bahn bricht.

Die nicht als Individuen ausformulierten, sondern schematisierten, stark vereinfachten Figuren sind im Kreis angeordnet, zeigen ein für dieses Leben notwendiges gemeinschaftliches Miteinander und werden bis auf die rechts in kühlem Blau gehaltene weibliche Figur frontal gezeigt. Maler und Betrachter befinden sich hier im Inneren der Scheune, im hinteren Winkel des Gebäudes, von den arbeitenden Figuren am Eingang durch eine Barriere, einen großen Haufen Heu, getrennt. Schmidt-Rottluff zeigt sich zwar inmitten des Geschehens an der Seite der Arbeiter, bleibt jedoch trotz seiner Faszination und seines Interesses objektiver Beobachter.

Wie auch bei den anderen Arbeiterbildern des Künstlers ist die im Bild verrichtete Tätigkeit trotz des eindeutigen Motivs nicht das eigentliche Thema der Darstellung. Stattdessen sind es formale Aspekte, die Schmidt-Rottluff hier eindrucksvoll auslotet und zum zentralen Bildinhalt erhebt.

Die einst so deutlichen dunklen Konturen werden nun aufgebrochen, zum Teil ganz ausgespart oder bleiben nur noch als kürzere konturierende Linien zurück, sodass die skulptural wirkenden Figuren zum Teil mit ihrer Umgebung verschmelzen können. Die ruhigen, stimmungsvollen und harmonischen Kompositionen der Vorkriegsjahre mit ihrem ausdrucksbetonten Flächenstil weichen einer ebenfalls auf die farbige Fläche angelegten "Zonenmalerei", in der nun eine Fülle von Emotionen und Dynamik steckt. (Will Grohmann, Karl Schmidt-Rottluff, Stuttgart 1956, S. 106)

Im Zentrum steht nun insbesondere die Farbe: Sie entwickelt ein großartiges, leuchtendes Eigenleben. Mutig setzt Schmidt-Rottluff strahlendes, tiefes Blau neben kontrastreiches, sattes Sonnengelb und wärmendes Rotbraun neben leuchtendes, fast knalliges Orangerot. Gegenständliches wird so mit zum Teil breiten, sichtbaren Pinselhieben in Farbe aufgelöst, Formen greifen ineinander und mutieren zu einer farbigen Flächenmalerei mit kantigen Umrissen und einer enormen expressiven Dichte. [CH]

Zur Provenienz

Das rurale Motiv der Scheune darf nicht täuschen: Nur selten begegnet man Kunstwerken mit einer so vielschichtigen, internationalen Historie.

Das Gemälde zählt mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu denjenigen Werken, die der Künstler 1923 den New Yorker Anderson Galleries als Leihgabe für eine Ausstellung deutscher Kunst zur Verfügung stellt. Wilhelm R. Valentiner jubelt im Vorwort des Kataloges: "Schmidt-Rottluff appears as the most individual and powerful personality in Germany. In the surety of his artistic advance, he is reminiscent of Van Gogh, without being influenced by him; but he goes much further than Van Gogh. [...] He aspires to the strongest simplification of form and expresses his emotion in a condensed way, with powerful lines and vast surfaces of color. He knows how to render the subconscious life of nature and humanity with almost uncanny power." ("Schmidt-Rottluff erscheint als die individuellste und stärkste Persönlichkeit in Deutschland. In der Bestimmtheit seiner künstlerischen Haltung erinnert er an Van Gogh, ohne von diesem beeinflusst zu sein; aber er geht viel weiter als Van Gogh. [...] Er strebt nach der größten Vereinfachung der Form und drückt seine Emotionen in einer verdichteten Weise aus, mit kraftvollen Linien und großen Farbflächen. Er versteht es, das unbewusste Leben der Natur und des Menschen mit fast unheimlicher Kraft darzustellen.")

Wohl schon kurz danach, sicher aber vor 1928, erwirbt der Kunsthändler Ferdinand Möller das Gemälde. Möller, seines Zeichens Buchhändler, beginnt seine sagenhaft erfolgreiche Karriere 1912 in der berühmten Dresdner Galerie Arnold; der damalige Inhaber Ludwig Gutbier zeigt 1910 jene epochale Ausstellung der "Brücke"-Künstler. 1913 gründet Möller eine Filiale der Galerie Arnold in Breslau, um sich dann im Oktober 1918 in Berlin, Potsdamer Straße, selbständig niederzulassen. Seine Künstler sind Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff und andere. Das Werk "Scheune“ verbleibt wie viele andere Gemälde der "Brücke" als Eigentum in der Galerie. Und Möller schickt es auf weitere wichtige Ausstellungen: In der Besprechung zur Schau "50 ausgewählte Werke heutiger Kunst" im "Kunstblatt" nennt Paul Westheim das Bild "eine Konzeption von außerordentlicher Eindringlichkeit". Es folgt eine Wanderausstellung, die das Gemälde von Berlin über Königsberg bis nach Danzig führt. Zurück in Berlin dann ist das Gemälde 1931 in der programmatischen Schau "Frauen in Not" zu sehen – als Verkörperung der ausgebeuteten Landarbeiterin.

Jedoch sollte sich das Blatt für die Moderne bald wenden. Im Juli 1937 wird die Feme-Ausstellung "Entartete Kunst“ eröffnet; die in den Museen beschlagnahmten Kunstwerke werden von Hitler am 1. Mai 1938 schlussendlich gesetzlich enteignet. Als Reaktion darauf lässt Möller 19 Werke, darunter auch unser Bild, als Leihgabe nach Detroit zu seinem Freund Wilhelm R. Valentiner verschiffen. Der deutsch-amerikanische Kunsthistoriker ist seit 1924 Direktor des Detroit Art Institute und veröffentlicht bereits 1920 die erste Monografie zu Karl Schmidt-Rottluff. Durch "Vesting Order“ des Department of Justice, Office of Alien Property vom 30. Oktober 1950 wird das Möller'sche Konvolut sodann als "Feindvermögen“ beschlagnahmt und als Eigentum der USA-Regierung übernommen. Nach langem und zähem Verhandeln – Ferdinand Möller ist im Januar 1956 verstorben – treffen im Januar 1958 schließlich 17 der ehedem als Leihgaben übersandten Gemälde in Köln ein, wo der Sitz der Galerie seit 1951 ist. Zwei Gemälde, von Wassily Kandinsky "Bild mit weißer Form“ von 1913 und von Lyonel Feininger "Grüne Brücke“ von 1916, schenkt die Familie als Kompensation an das Detroit Art Institute und an das North Carolina Museum of Arts in Raleigh.

"Scheune" gibt Maria Möller-Garny 1961 an das Stuttgarter Kunstkabinett. In der Folge gelangt das Gemälde, vermittelt durch Wilhelm Grosshennig, in die bedeutende Sammlung Berthold und Else Beitz in Essen. [MvL/AT]

124001248

Karl Schmidt-Rottluff

Scheune (Jershöft), 1921.

Öl auf Leinwand

Schätzpreis: € 300.000 - 400.000

Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.

Hauptsitz

Joseph-Wild-Str. 18

81829 München

Tel.: +49 (0)89 55 244-0

Fax: +49 (0)89 55 244-177

info@kettererkunst.de

Louisa von Saucken / Christoph Calaminus

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0

Fax: +49 (0)40 37 49 61-66

infohamburg@kettererkunst.de

Dr. Simone Wiechers

Fasanenstr. 70

10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63

Fax: +49 (0)30 88 67 56-43

infoberlin@kettererkunst.de

Cordula Lichtenberg

Gertrudenstraße 24-28

50667 Köln

Tel.: +49 (0)221 510 908-15

infokoeln@kettererkunst.de

Hessen

Rheinland-Pfalz

Miriam Heß

Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038

Fax: +49 (0)62 21 58 80-595

infoheidelberg@kettererkunst.de

Nico Kassel, M.A.

Tel.: +49 (0)89 55244-164

Mobil: +49 (0)171 8618661

n.kassel@kettererkunst.de

Wir informieren Sie rechtzeitig.