161

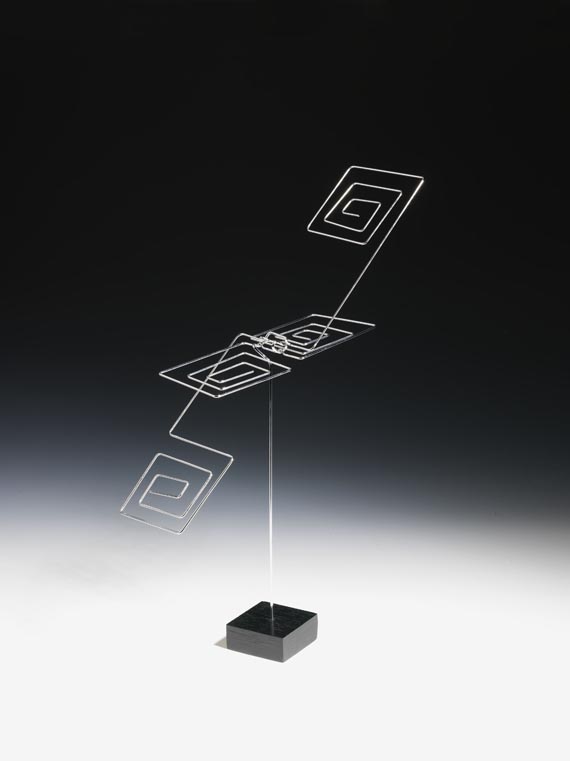

George Rickey

Mäander, 1973.

Skulptur

Schätzung:

€ 8.000 Ergebnis:

€ 23.750 (inkl. Käuferaufgeld)

Kinetische Skulptur. Gebogener Edelstahldraht. Auf Holzsockel montiert

Auf dem Sockel signiert, datiert und nummeriert. Exemplar 5/25. Ca. 23,5 x 31,8 x 8 cm (9,2 x 12,5 x 3,1 in), inklusive Holzsockel

Herausgegeben als Jahresgabe der Kestner-Gesellschaft Hannover, 1973.

PROVENIENZ: Privatsammlung Hamburg.

Privatsammlung Süddeutschland.

Am 6. Juni 1907 wird George Rickey in South Bend (Indiana) geboren. In Oxford beginnt Rickey 1926 sein Studium, wechselt aber 1929 nach Paris und beendet 1930 dort seine Ausbildung. 1945 entstehen - inspiriert durch das Werk Alexander Calders - die ersten Mobiles. Auf der Grundlage der Ideen der Bewegung und der Naturzeit entwickelt George Rickey sein Werk. Anders als seinerzeit Jean Tinguely vollführen alle Mobiles und kinetischen Plastiken Rickleys ihre Bewegungen ohne Hilfsmotor. Rickey nutzt für seine künstlerische Arbeit die Windkraft und die Schwerkraft. 1968 bis 1969 hält sich George Rickey als Stipendiat des DAAD in Berlin auf, es folgen zahlreiche Preise und Auszeichnungen.

George Rickey entwirft 1945, inspiriert durch Arbeiten Alexander Calders, erste Mobiles. Die künstlerische Auseinandersetzung mit den Abstrakta Bewegung, Zeit und Raum wird für sein anschließendes plastisches Werk prägend bleiben. Rickeys mit wissenschaftlicher Exaktheit umgesetzten Mobiles und kinetischen Plastiken nutzen Naturgesetze wie Wind- und Schwerkraft. Rickey hat sich zu dem anspruchsvollen Entstehungsprozess des Mäanders folgendermaßen geäußert: "Der griechische Mäander ist weithin bekannt, auch der sich schlängelnde Fluss, nach dem er benannt ist, und ich ging, naiv genug, das Problem zweier sich gegenseitig durchdringender gradliniger Figuren aus gebogenem Draht an. Dies war eine Plastik in einer Auflage von 25 Exemplaren [..]. Sie wurde von meinem Assistenten, Achim Pahle, und mir vollständig von Hand gebaut. [..] Es bedurfte großer Präzision, die Biegung im Winkel von 90° auszuführen, die an genau bestimmten Punkten mit einfachen Zangen gemacht wurden, an einem Ende des 1,35 m langen Drahtes beginnend und die Biegung in den richtigen Abständen bis zum anderen Ende durchführend." (zit. nach: George Rickey. Kinetische Objekte. Material und Technik, Kunsthalle Bielefeld, 11. April - 16. Mai 1976, S. 45). Arbeiten Rickeys befinden sich in zahlreichen internationalen Sammlungen, wie im Indianapolis Museum of Art, dem Tel Aviv Museum of Art und dem Museum Folkwang, Essen.

1987 wird George Rickey Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. In seinen in den neunziger Jahren realisierten zahlreichen Mobiles aus rostfreien Stahlelementen überträgt er das Prinzip des Pendels auf den umgebenden Raum. Selbst die 1975 entstandene 60 cm kleine bewegliche Skulptur "One up, one down oblique" arbeitet nach diesen Prinzipien. Die Titel der Arbeiten Rickeys bilden ihre einfachen Konstruktionen ("Zwei Linien hinein" oder "Sechs horizontale Linien") ab, die aber mit wissenschaftlicher Exaktheit umgesetzt werden. Neben diesen kleinen Mobiles entwirft Rickey aber auch zahlreiche Freiplastiken, die meist unmittelbar mit einem Bauwerk verbunden sind und so die Idee der "Kunst am Bau" verwirklichen. Beeindruckende Beispiele sind das 5 Meter hohe Werk aus asymmetrisch angebrachten, nadelartig zulaufenden Armen aus Metall auf dem Gelände der Fachhochschule Fulda oder die kinetische Plastik am Sendegebäude des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main. Sie besteht aus drei Edelstahl-Stäben, die wie in einem schwerelosen Schwebezustand wirken. Erst durch den Wind kommen sie in Bewegung und vollführen immer neue Konstellationen. George Rickey stirbt am 17. Juli 2002. [JS].

Auf dem Sockel signiert, datiert und nummeriert. Exemplar 5/25. Ca. 23,5 x 31,8 x 8 cm (9,2 x 12,5 x 3,1 in), inklusive Holzsockel

Herausgegeben als Jahresgabe der Kestner-Gesellschaft Hannover, 1973.

PROVENIENZ: Privatsammlung Hamburg.

Privatsammlung Süddeutschland.

Am 6. Juni 1907 wird George Rickey in South Bend (Indiana) geboren. In Oxford beginnt Rickey 1926 sein Studium, wechselt aber 1929 nach Paris und beendet 1930 dort seine Ausbildung. 1945 entstehen - inspiriert durch das Werk Alexander Calders - die ersten Mobiles. Auf der Grundlage der Ideen der Bewegung und der Naturzeit entwickelt George Rickey sein Werk. Anders als seinerzeit Jean Tinguely vollführen alle Mobiles und kinetischen Plastiken Rickleys ihre Bewegungen ohne Hilfsmotor. Rickey nutzt für seine künstlerische Arbeit die Windkraft und die Schwerkraft. 1968 bis 1969 hält sich George Rickey als Stipendiat des DAAD in Berlin auf, es folgen zahlreiche Preise und Auszeichnungen.

George Rickey entwirft 1945, inspiriert durch Arbeiten Alexander Calders, erste Mobiles. Die künstlerische Auseinandersetzung mit den Abstrakta Bewegung, Zeit und Raum wird für sein anschließendes plastisches Werk prägend bleiben. Rickeys mit wissenschaftlicher Exaktheit umgesetzten Mobiles und kinetischen Plastiken nutzen Naturgesetze wie Wind- und Schwerkraft. Rickey hat sich zu dem anspruchsvollen Entstehungsprozess des Mäanders folgendermaßen geäußert: "Der griechische Mäander ist weithin bekannt, auch der sich schlängelnde Fluss, nach dem er benannt ist, und ich ging, naiv genug, das Problem zweier sich gegenseitig durchdringender gradliniger Figuren aus gebogenem Draht an. Dies war eine Plastik in einer Auflage von 25 Exemplaren [..]. Sie wurde von meinem Assistenten, Achim Pahle, und mir vollständig von Hand gebaut. [..] Es bedurfte großer Präzision, die Biegung im Winkel von 90° auszuführen, die an genau bestimmten Punkten mit einfachen Zangen gemacht wurden, an einem Ende des 1,35 m langen Drahtes beginnend und die Biegung in den richtigen Abständen bis zum anderen Ende durchführend." (zit. nach: George Rickey. Kinetische Objekte. Material und Technik, Kunsthalle Bielefeld, 11. April - 16. Mai 1976, S. 45). Arbeiten Rickeys befinden sich in zahlreichen internationalen Sammlungen, wie im Indianapolis Museum of Art, dem Tel Aviv Museum of Art und dem Museum Folkwang, Essen.

1987 wird George Rickey Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. In seinen in den neunziger Jahren realisierten zahlreichen Mobiles aus rostfreien Stahlelementen überträgt er das Prinzip des Pendels auf den umgebenden Raum. Selbst die 1975 entstandene 60 cm kleine bewegliche Skulptur "One up, one down oblique" arbeitet nach diesen Prinzipien. Die Titel der Arbeiten Rickeys bilden ihre einfachen Konstruktionen ("Zwei Linien hinein" oder "Sechs horizontale Linien") ab, die aber mit wissenschaftlicher Exaktheit umgesetzt werden. Neben diesen kleinen Mobiles entwirft Rickey aber auch zahlreiche Freiplastiken, die meist unmittelbar mit einem Bauwerk verbunden sind und so die Idee der "Kunst am Bau" verwirklichen. Beeindruckende Beispiele sind das 5 Meter hohe Werk aus asymmetrisch angebrachten, nadelartig zulaufenden Armen aus Metall auf dem Gelände der Fachhochschule Fulda oder die kinetische Plastik am Sendegebäude des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main. Sie besteht aus drei Edelstahl-Stäben, die wie in einem schwerelosen Schwebezustand wirken. Erst durch den Wind kommen sie in Bewegung und vollführen immer neue Konstellationen. George Rickey stirbt am 17. Juli 2002. [JS].

161

George Rickey

Mäander, 1973.

Skulptur

Schätzung:

€ 8.000 Ergebnis:

€ 23.750 (inkl. Käuferaufgeld)

Hauptsitz

Joseph-Wild-Str. 18

81829 München

Tel.: +49 (0)89 55 244-0

Fax: +49 (0)89 55 244-177

info@kettererkunst.de

Louisa von Saucken / Undine Schleifer

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0

Fax: +49 (0)40 37 49 61-66

infohamburg@kettererkunst.de

Dr. Simone Wiechers

Fasanenstr. 70

10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63

Fax: +49 (0)30 88 67 56-43

infoberlin@kettererkunst.de

Cordula Lichtenberg

Gertrudenstraße 24-28

50667 Köln

Tel.: +49 (0)221 510 908-15

infokoeln@kettererkunst.de

Hessen

Rheinland-Pfalz

Miriam Heß

Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038

Fax: +49 (0)62 21 58 80-595

infoheidelberg@kettererkunst.de

Nico Kassel, M.A.

Tel.: +49 (0)89 55244-164

Mobil: +49 (0)171 8618661

n.kassel@kettererkunst.de

Wir informieren Sie rechtzeitig.

Lot 161

Lot 161